Begründung der Jury

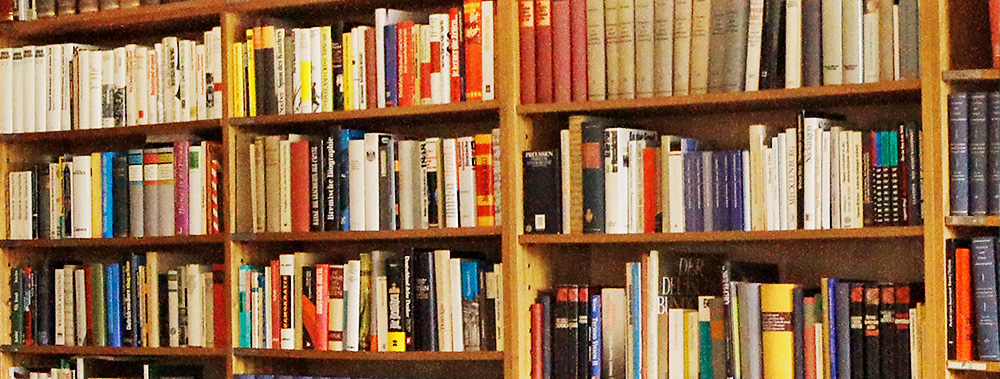

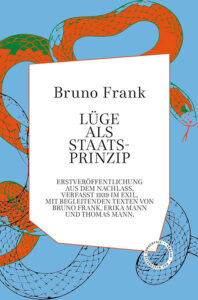

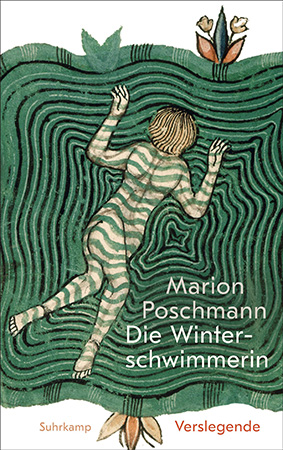

Wasserscheuen und Wärmeliebenden mag es seltsam vorkommen, bei jedem Wind und Wetter Gewässer aufzusuchen und sich schwimmend hineinzubegeben. Und doch liegen Winterschwimmen und Eisbaden seit Jahren im Trend. Marion Poschmanns Langgedicht „Die Winterschwimmerin“ stellt mit Thekla allerdings eine Frau jenseits der Moden vor. Aus Theklas eisiger Badepraxis wird eine mystische, wird ein Überschreiten von Konventionen: „Die dünne Decke des zivilisierten Verhaltens gab umstandslos nach wie die erste zarte Eisschicht auf einer Pfütze im Herbst“, wird auch ein Kampf der Elemente: „Feuer und Wasser tauschen die Plätze“ – und eine Begegnung mit einem Tiger. Marion Poschmann zieht für ihre Verslegende zahlreiche literarische, philosophische und theologische Quellen heran, bedient sich souverän verschiedener lyrischer Formen, wie der Elegie oder dem Leich, einem Typus mittelalterlicher Dichtung. Wie die Streifen des Tigers lebendig dessen Fell zeichnen, wie sich Wellen im Wind auf dem Wasser kräuseln, bewegt sich die Sprache in diesem Langgedicht, das in seiner Klugheit und Gewandtheit ein echtes, zugleich profundes Lesevergnügen garantiert.

Darmstädter Jury „Buch des Monats e. V.“, Beate Tröger

Begründung der Jury

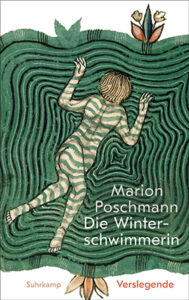

Rolf-Dieter Brinkmann, geboren 1940 in Vechta und gestorben durch einen tragischen Verkehrsunfall 1975 in London, war ein Enfant terrible der deutschen Literatur der 1960er und 1970er Jahre. Inspiriert von der amerikanischen Underground-Lyrik der sogenannten Beat-Generation, die er als einer der ersten übersetzt und für den deutschen Buchmarkt herausgegeben hat, sprengt er alle konventionellen Gattungsbegriffe und lyrischen Taxonomien. Mit größter Reizbarkeit und Reflektivität reagieren seine oft in epischen Langzeilen arrangierten Gedichte ganz unmittelbar auf Ereignisse des Alltags, machen vor keinem noch so banal erscheinenden Gegenstand halt, um ihn in seiner singulären Würde zu zeigen, und nutzen dabei alle Stilelemente des modernen Gedichts – von kühnen Metaphern des Surrealismus bis zum Parlando des Gelegenheitsgedichts, vom hohen elegischen Ton bis zum Jargon in der Kneipe –, ergänzt immer wieder mit Referenzsystemen: Kommentare, Notizen, Fotografien. Ein Werk wie ein Steinbruch, zu groß, um jemals vollendet zu werden. Und wenn wir seiner Medienkritik folgen, die ein primärer Topos aller Texte ist, dann sind wir so nah an unserer derealisierten Realität, als hätte er sie gerade heute für uns geschrieben. Für alle Lyrikleser – Pflichtlektüre! Unbedingt zu erwähnen sind noch das Nachwort von Michael Töteberg, der zusammen mit Alexandra Vasa zeitgleich eine Biografie veröffentlich hat: „Ich gehe in ein anderes Blau“, ebenfalls bei Rowohlt in Hamburg.

Darmstädter Jury „Buch des Monats e. V.“, Kurt Drawert

Begründung der Jury

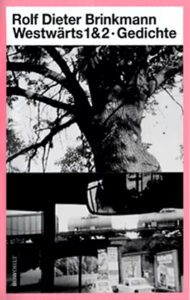

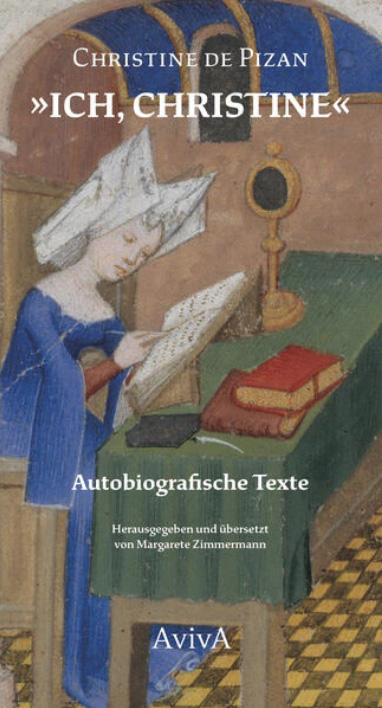

Aufgewachsen als behütete Tochter eines berühmten Arztes, verheiratet mit einem aufstrebenden Aristokraten – das Leben der Christine de Pizan stand unter glänzenden Auspizien. Dann zeigte sich ihr, wie sie später festhalten sollte, die Dame Fortuna von ihrer launischen Seite. Der Vater starb, bald darauf auch der Ehemann, und die junge Mutter blieb mit ihren drei kleinen Kindern allein in Paris zurück, wo sie in langwierigen Verhandlungen darum kämpfen musste, wenigstens einen Teil des ererbten Vermögens vor den Begehrlichkeiten der Reichen und Mächtigen zu retten. Ein solches Schicksal ist sicherlich kein Einzelfall für eine Frau an der Wende vom vierzehnten zum fünfzehnten Jahrhundert (1364 – ca. 1429). Einzigartig aber sind die farbigen, detaillierten und oft genug galligen Berichte, die sie im Rückblick von dieser Phase ihres Lebens gibt. Wieso ihr das möglich war und wie sie zu einer bedeutenden Autorin wurde, die ein umfangreiches Werk hinterließ, zeigt die Literaturwissenschaftlerin Margarete Zimmermann in einer Edition autobiographischer Texte Pizans. Und wir erfahren dabei auch, welchen Trost sie sich selbst für den Verlust ihres Mannes gibt: Wäre er am Leben geblieben, hätte sie nie die Zeit gehabt, sich studierend und schreibend zur Dichterin auszubilden.

Darmstädter Jury „Buch des Monats e.V.“, Tilman Spreckelsen

Begründung der Jury

Dass das in der Weimarer Republik viel gelesene und oft aufgeführte Werk des Autors und Dramatikers Bruno Frank weitgehend vergessen scheint, das hat mit der Sprunghaftigkeit des Publikums zu tun. Dabei träfe dieser feine Stilist, der dem jüdischen Großbürgertum entstammte und auch als Lebemann Aufsehen erregte, wohl noch heute vielfach den Geschmack der Leserschaft. Bruno Franks vielleicht kraftvollste Schrift allerdings, eine vor Zorn und Abscheu vibrierende Donnerrede gegen die „Schlammexistenzen“ der nationalsozialistischen Bewegung – und gegen Adolf Hitler im Besonderen –, die konnte bislang niemand kennen, denn der im Jahr 1939 für eine Schriftenreihe von Franks engem Freund und kalifornischem Nachbarn Thomas Mann geschriebene Text blieb aufgrund des Kriegsausbruchs unveröffentlicht. Wie eine Zeitkapsel ist er auf uns gekommen, verfasst zu einer Zeit, zu der der Autor, der über die Judenpogrome und Verfolgungen genau Bescheid wusste, immer noch leise hoffen konnte, besagtes Volk befreie sich alsbald „von jener Spottgeburt aus Lüge und Rachebrunst“. Dem verdienstvollen Verlag Das kulturelle Gedächtnis ist es zu verdanken, dass diese wuchtige und zugleich glasklar analysierende Schrift, die in der infernalischen Lüge das Grundprinzip des NS-Staats ausmacht („Schwindel die ganze nationalsozialistische Firma“), nun in prächtiger Aufmachung und Kommentierung zugänglich ist. Das Buch kommt just zur rechten Zeit, denn wieder macht man mit Lügen Politik, diesmal solchen von gestohlenen Wahlen und haustierfressenden Migranten. Und so strahlen viele der 85 Jahre alten Sätze eine unheimliche Aktualität aus: „Jede Parole war ein Betrug“, heißt es. Oder auch: „Hitler selbst und seine Helfer schufen den Zustand, aus dem sie brüllend den Ausweg in ihr Drittes Reich anboten. Es war alles Lüge, die Gefahr und die Rettung.“ Diese faszinierende Wieder-, nein: Neuentdeckung aus der Feder eines unbeugsamen Moralisten ist eine Trouvaille und das Buch des Monats Februar 2025 der Darmstädter Jury. (Oliver Jungen)

Begründung der Jury

Der Schriftsteller und Drehbuchautor Vincenzo Cerami, geboren 1940 in Rom und 2013 dort verstorben, hat gemeinsam mit Roberto Benigni das Drehbuch für den Film „La vita è bella“, dt. „Das Leben ist schön“ geschrieben. Der Film, der 1997 in die Kinos kam und die Geschichte einer aus einer italienischen Kleinstadt nach Auschwitz deportierten jüdischen Familie erzählt, ist der bislang international erfolgreichste italienische Film.

Welch ein großartiger Erzähler Cerami war, zeigt nun auch Esther Hansens Neuübersetzung von Ceramis Debütroman „Un borghese piccolo piccolo“ aus dem Jahr 1976. „Ein ganz normaler Bürger“ erzählt die Geschichte des kurz vor der Rente stehenden Giovanni Vivaldi. Er möchte seinen Sohn Mario im gleichen Ministerium unterbringen, allerdings in einer höheren Position. Damit der Aufstieg gelingt, legt sich Giovanni mächtig ins Zeug, wanzt sich an seinen Vorgesetzten heran, lässt nichts unversucht. Der Plan scheint aufzugehen, doch dann geschieht ein Unglück, durch das sich ein klaffender Abgrund auftut. Indem Cerami die Handlung einbettet in die bleierne Atmosphäre im Rom der 1970er-Jahre, gewinnt das traurige Schicksal Giovannis parabelhafte Züge. Die Lakonie im Erzählton und die präzise Bildhaftigkeit der Sprache machen den schmalen Roman „Ein ganz normaler Bürger“ zu einem nachwirkenden Leseereignis.

Darmstädter Jury „Buch des Monats e.V.“, Beate Tröger